altri titoli nella sezione NARRATIVA:

•L'ultimo libro di carta

•Ai confini della pubertà

•Racconti erotici

•La maledizione della conoscenza •Storie di computer e di fantasmi

C’erano una bionda vestita di nero, una tonda con due palle di seni e la faccia unta di lentiggini di matita marrone, e un ballerino spagnoleggiante dal foulard rossosangue, dietro quelle mani che si protendevano verso Giacomo Corsini. Era l’ennesimo gruppo di amici o presunti tali che gli presentava Vittorio il Cosmico Pirla, ormai definitivamente motivato nella sua missione di distogliere il Corsini dall’angoscia della vita.

Il Guazzabuglio era un locale della notte in cui si miscelavano con assoluta disinvoltura bagliori del ventiduesimo secolo e arazzi e stalattiti che risalivano ad antichi magici rituali. Al Guazzabuglio ci andavi se eri giovane. Oppure se eri un turista. Oppure se la giornata ti era completamente andata a puttane e non riuscivi a mandar giù la nottata. Non era poi così figo, non era neanche troppo insolito e vincente; ma insomma c’era, e non se ne poteva fare a meno: il Guazzabuglio era la discoteca regina della Versilia.

Giacomo sorrideva e annuiva; ma intanto pensava ai fatti suoi. E poi soprattutto beveva: lasciatemi bere, vi sorrido soltanto, no per favore, non fatemi parlare, non fatemi ballare.

Quella sbobba di discodance, che le casse vomitavano senza fermarsi un istante... era proprio tutt’altra roba quella che suonava lui, o meglio che aveva suonato. Tanti anni prima. Quando si chiamavano Uomini Celesti, e andavano in giro per salotti e per bordelli a imporre la loro performance di mystic-rock. Quello, certo, era un altro sound, erano note che non ti scivolavano addosso ma ti prendevano di mira, ti giravano intorno a trecentossessanta gradi, e così ti trafiggevano, e poi ancora e poi ancora... era un gioco della coscienza era tutto calcolato. Suonare era come morire come far l’amore... Sì insomma erano altri tempi, e poi c’era Fernando che col Dylan si era proprio incaponito si anneriva le ciglia come lui attaccava alla chitarra quegli accordi in quattro quarti... epperò doveva bere e ribere, per riuscire a ingranare una canzone, e il motivo di partenza non lo chiudeva mai. E poi c’era Roberto... c’era Roberto... blackout dei pensieri.

Di lui Giacomo Corsini non voleva ricordare. Non lì, almeno, che c’era da stripparsi da saltare. Si ritrovò che stava ballando, aveva fra le braccia la ragazza bionda dal vestito nero. O meglio lui era nelle braccia di lei. Che gli sfiorava i peli del petto, glieli tirava piano. Ce ne sono già troppi bianchi, pensò. “Sono lucenti e selvaggi”, disse lei. “Quanti anni hai?”, le chiese lui. “Ventitré”.

La signora Ilaria Corsini era nella stanza del giradischi, con la sua amica Isabella. Stavano provando dei vestiti. Forse. Più che altro, ondeggiavano delle stoffe nelle mani, ma quel che davvero facessero Giacomo non lo sapeva. Del resto lo salutarono appena. Isabella era assolutamente conquistata dal linguaggio misterioso, dai sorrisi allusivi di Ilaria. Dentro i quali non c’era nulla, pensò con rabbia Giacomo. Ma intanto Isabella ci stava, ci cascava... Non che me ne importi nulla. Mia moglie può fare quello che le pare. Ma, almeno, se non ci fosse questo orribile jazz che aleggia sempre nella mia casa, questo brodino di musica da checche rammollite!

La musica, quella che sentiva Ilaria con le sue amiche, Giacomo proprio non la sopportava. E ancor di più non sopportava quel profumo così invadente, che sempre si appiccicava alle stanze al corridoio al bagno dopo il passaggio di loro... che era un profumo da signore, ecco, da gente posata illanguidita; tutt’altra cosa da quell’alone potente che si tiravano dietro le stangone al Guazzabuglio, quella era roba viva, volgare quanto vuoi ma sapeva di passione di sesso, e questo invece era sciatto e nobile, nobile e mieloso. Così, almeno, lo avvertiva lui. Ma quel che soprattutto avvertiva era che nessuno, al suo arrivo, faceva tintinnare voci di benvenuto, nessuno andava a saltare fra le sue braccia. Tutt’altro. Doveva, anzi, in base agli accordi, entrare discreto, senza far troppo rumore. Perché lei viveva le sue fasi, i suoi stadi, e non aveva nessuna voglia di farli saltare o condizionare dagli squilibri di lui, dei suoi orari, dei suoi istinti rozzi.

Giacomo aveva a sua disposizione circa due terzi della casa. Ma erano gli spazi di lei, che non sopportava. Da quelli, sostanzialmente, non riusciva a staccarsi. E finiva con l’acquattarsi nella poltrona ad angolo, mettendosi volontariamente in castigo. A non far nulla di tutto quanto si riprometteva. A coltivare il suo rancore. E a sentirsi incompreso e bastonato.

Quell’altra sera andò al Guazzabuglio alquanto ringalluzzito da uno striscio di coca. C’era una pista centrale, più elevata, in cui si esibivano soprattutto tredicenni, per le quali pensare che tante ombre inconoscibili laggiù magari anche maschi attempati magari molto adulti magari papà stessero immobilizzati a guardare le loro gambe che lavoravano possenti, ad agognare quella striscia di nero che si enfatizzava lassù in cima alla radice delle cosce, pensare che per trenta secondi loro esercitavano un potere il potere assoluto sulle loro menti, ecco quello allora era il godimento massimo.

Il Corsini stava più giù, decomposto su un divano. Acquattata al suo fianco, c’era la bionda dell’altra sera. Che non diceva nulla. Ma si teneva vicino a lui. Come una mascotte. Come se avesse deciso di farsi proteggere da lui. Aveva un vestito di raso scollato, che la stingeva ai fianchi. E pure questo era nero. Come ti chiami? Non vuoi dirmelo? Non importa; ti chiamerò Dama in Nero.

Poi Giacomo si mise a parlare, con insolita generosità. Di fatti suoi, dei suoi rimpianti. Era la coca, forse, che gli aveva preso ad ansia di sbrodolarsi addosso alla gente. Di lui, degli Uomini Celesti. Perfino di Roberto. Solo che a quel nome vide lei sobbalzare. Se ne stupì. Disse che Roberto l’aveva conosciuto, che si erano frequentati, per alcuni giorni. Proprio in quegli ultimi giorni. Appena prima, che Roberto venisse trovato riverso in un prato, con le dita infilate dentro grappoli di margherite, schiattato di eroina.

A Lucca la Tecnoprint occupava due appartamenti, dai quali si vedeva il mare. C’erano stati quegli anni, quando si erano ritrovati lì, all’inizio, poco dopo le battaglie giovanili, a guardare il mare a lavorare a digitare a tastare e a riguardare il mare. La speranza restava ancorata a un soffio del passato, che potesse emergere a strappare via la corazza incorporea dei computers, e proiettarli tutti quanti via, a digitare il cielo.

Ognuno di loro se la custodiva, la sua speranza, le riservava un angolino ben protetto dentro la sua scrivania. Per qualcuno era un amore impossibile, per qualcun altro una partita di calcio, per taluno persino la schedina del totocalcio. Per lui e per Roberto era il complesso rock. Giacomo aveva avuto il complesso rock da sempre, dagli anni del liceo, quelli delle battaglie, delle canzoni di lotta, dei cantautori poi avvelenati e storpiati dalla grinta militante, alla maniera degli Area.

Poi però quegli anni erano finiti, chi era andato via, chi era finito in galera, chi era rientrato. E lui, il Corsini? Era rientrato?

Oh, no, questo no, perché un giorno, dopo tanta rabbia dopo tanta occlusione, aveva deciso di rifondare il suo complesso. Epperò non poteva più farlo con i vecchi amici di un tempo, andati via, lontani. Così aveva trovato Roberto. Roberto era appena entrato in ufficio. Era giovane; e i giovani portavano quel tanto di speranza e di disprezzo verso il potere e di indifferenza verso la paura di morire che li rendeva diversi e più simili agli artisti. Così Roberto era diventato il batterista del complesso rock di Giacomo Corsini. E poi si erano aggregati gli altri, Vittorio Salvetti, Fernando Urbani. Si ritrovavano erano uniti, e quella era la speranza. Si stava di merda di giorno in ufficio, si stava di merda a letto la notte, si imprecava in silenzio, incompresi e soli, la mattina davanti al giornale. Ma insieme erano il gruppo, erano la musica. E la musica non era altro che la loro ansia di dire l’indicibile, di cambiare il mondo, di tirare per i capelli la vita e urlarle: “Non mi hai ancora fatto! E se proprio lo vuoi danza con me, ci perderemo insieme”. La musica era l’ineffabile. Era la proiezione del loro passato nel futuro, il loro tempo, la loro resistenza, la loro invincibilità. Avevano trovato un po’ di pezzi nuovi. Un sound diverso. Non era più stagione per il rock duro; ma non poteva certo per loro esser tempo di riflusso, quello lo lasciavano agli altri, alla discodance. La loro musica echeggiava suoni lontani, importava ritmi e melodie dell’Africa, da terre e tradizioni remote. Era impastata di aria mediterranea e di venti della notte. Insomma la loro musica avrebbe fatto impazzire il mondo!

Avevano trovato una cantina. Era un po’ fuori Lucca, sulla strada del mare, lungo quella strada che è tutta una città che non finisce mai che è tutta di cartone e luccicante di parole pompate come una serpentina dentro la scenografia di un film.

E così la sera... la sera, alcune sere, fino a quel giorno... Roberto era da un po’ che non ce la faceva più. Un grande batterista come lui, che scriveva anche i testi delle loro canzoni! Forse Giacomo avrebbe potuto capirlo da quegli ultimi testi, che lui stava male, che non era sperimentazione linguistica, che non era testimonianza epocale, che proprio Roberto non ce la faceva più. Ma la vita e l’arte, si sa, sono sempre così intimamente e onnivoramente frammiste, intrecciate... e insomma Giacomo non aveva capito nulla, aveva notato che erano già un po’ di volte che lui se ne andava col Dandini, e il Dandini era uno di cui non fidarsi troppo. Lui con quel codino biondo, con quello sguardo di gatto... dove lo portava? A farsi una birra diceva Roberto. E poi Roberto, la mattina dopo, in ufficio, era... lavorava, sì quanto a quello lavorava, ma era come indurito. La sua espressione bonaria di ragazzino della vita andava arretrando dentro i suoi occhi che diventavano sempre più lenti ad animarsi appresso alle immagini alle persone che gli scorrevano davanti.

Insomma Roberto se ne andava, e probabilmente Giacomo lo sapeva. Ma Giacomo non faceva nulla. Forse aveva paura che quello lì fosse pure il suo destino; oppure forse avvertiva che quello rappresentasse un sacrificio che uno, qualcuno di loro avrebbe dovuto compiere. Qualcuno si sarebbe dovuto immolare per tutti, per pagare così il tributo di quella tribù ad un tempo spietato: e così liberare gli altri, almeno per il momento. A chi toccava toccava. Erano insopportabili questi pensieri. Come quello del giorno dopo, quando andarono a dirglielo alla stazione. Giacomo era appena tornato da Milano. Era andato lì nella speranza di parlare con qualche discografico. C’era anche riuscito, almeno gli aveva mollato la cassetta. La speranza non rappresentava più che un’illusione, e lui lo sapeva; ma quelle illusioni se le coltivava, prima o poi l’occasione grossa sarebbe capitata anche a loro. Anche se cominciava ad esser tardi, e per diversi di loro l’età non c’era più. Ma c’erano i contenuti, quelli che gli altri non avevano. C’era la loro sonorità esclusiva; e insomma Giacomo ci credeva, o almeno doveva crederci; ma quelli di Milano, chissà. Quelli di Milano avevano l’aria snob, non conoscevano il mare. Come spiegarlo a quella gente di quella sera al molo, che l’acqua luccicava, e c’erano degli strani insetti che si agitavano sul filo del mare. Poi c’era una bambina, che rideva, e... come dirglielo, loro non avrebbero mai potuto capire! Eppure lui doveva scriverla, la canzone costituiva il tributo che doveva al fatto di essere lì, era lui la memoria di quella visione di quella emozione, lui il custode in nome del mondo. Insomma era tornato da Milano un po’ frastornato un po’ deluso, di grappini se n’era dovuto tracannare diversi, epperò aveva già pronto il discorso da consegnare agli amici, vedrete ancora un po’, e saremo noi lì, a suonare, a incidere. E invece gli vennero incontro gli altri del gruppo, gli strinsero la mano non gli dissero nulla, poi uno scoppiò a piangere. L’avevano trovato su un prato. Si era fatto di eroina, era crepato dentro. Teneva conficcate le mani in un ciuffo di margherite.

Dama in Nero parlava poco. Aveva gli occhi chiari, tanto chiari. E il viso sfuggente, che si infilava nei suoi capelli biondi senza quasi esprimersi, senza segnarsi. Ormai al Guazzabuglio accadeva semplicemente che andava ad accucciarsi vicino a lui, infilava la testa fra le sue mani, e poi succhiava birra fumava rollava spinelli. E si dondolava sulla musica. Non a ogni musica, però. Era indifferente alla discodance, era indifferente anche all’easy e al tecno-pop. Erano soltanto certi ritmi ipnotici, musiche psichedeliche, dark, che la prendevano. Ma non si agitava; era come se si muovesse dentro, era come se partecipasse, i suoni nascessero dalla sua mente, fosse lei in verità a far levitare le casse.

Che faceva in realtà Dama in Nero, lo aspettava? Quello che lui avvertiva era che, quando lei c’era, ecco non voleva più andare via, più muoversi, più peregrinare né desiderare. In lui praticamente ogni ansia si spegneva; ma anche ogni impulso alla vita, ogni frenesia. Dama in Nero era la sola che lo prendeva dentro. Una ragazzina! Sì, era solo una ragazzina, Dama in Nero. Una che girava il mondo in autostop. Una di quelle che fanno impazzire i camionisti, si fanno caricare da loro; poi magari non li fanno neanche scopare, li mandano in bianco; di quelle che rubano le scatole dei biscotti agli autogrill. Che cosa avevano in comune, Giacomo e Dama in Nero? Di cosa potevano parlare?

E infatti non parlavano, ma ciò in maniera familiare, e morbosa. Sembrava che dovessero stare insieme, che questo fosse irrinunciabile.

Che questo accadesse da sé. Forse il loro legame tacito e istintuale proveniva da esistenze lontane, e ineffabilmente si perpetuava. E la diversità di cultura, di emozioni, di esperienze, non incideva granché visto che si erano riconosciuti e si riconoscevano, si erano annusati e continuavano ad annusarsi.

E infatti non parlavano; a volte si scrivevano dei messaggi, però, quando non si trovavano. Se li lasciavano sul tavolo. Lei li scriveva col rossetto. Lui una volta invece, mentre la aspettava che parlava rideva con un altro, le scrisse una poesia: Poi nella cava di pietra/ silente/ e forse ebbro/ di sapori sudori tentacoli/ corpi di sale/ io che venivo/ da un lungo viaggio/ muovevo/ un passo/ di bagliori di calce di capitelli sfibrati/ infiorati di marmo/ verso la dama in nero/ che piange.

Da quel giorno i rapporti fra di loro cambiarono. Giacomo cessò di subirla e prese ad andarle dietro. Era come se la caccia di Dama in Nero fosse finita. Lei si faceva vedere di meno, era meno disponibile. Sembrava interessata ad altri. Ma di interesse vero non si poteva parlare, la sua espressione non si infervorava mai. Però a lui non dedicava più molte attenzioni. Si faceva trovare molto più raramente.

In pratica lui prese ad inseguirla, a cercarla. con ansia crescente. Andava al Guazzabuglio, lei non c’era. E allora toccava a lui andarla a cercare, nei vicoli nei piccoli bar vicino al mare.

Era una festa di compleanno, e casa Corsini si pavoneggiava di luci soffuse. Di vocii discreti a piccoli gruppi. Dolcini colorati e un po’ vuoti. Dai sapori leggeri. Come i colori dominanti, nel tendaggio nella tappezzeria. Di quell’eleganza senza sfarzi, fatta di trovate aeree, che sempre caratterizzava Ilaria. Accurata e distinta. Insomma insopportabile, per Giacomo che la trovava del tutto senz’anima. Sì che si trovava a imprecare a denti stretti che non poteva accedere alla cucina, che non poteva accendere il televisore. Perché poi, si dava ragione, dovremmo festeggiare a casa nostra il compleanno di Elisa, l’amica di mia moglie? Va beh, è sola, non ha una casa adatta, ma che c’entriamo? E io, soprattutto, cosa c’entro?

E infatti Giacomo stava da solo, mentre di là loro parlavano, parlavano. E quando poi gli parlavano, lui non rispondeva.

Preferiva restare ad arrovellarsi, ché non c’era più nulla, andava avanti così da anni. Non era sopravvissuto niente del suo legame, del suo amore, della sua attrazione verso Ilaria. Ma allora perché? Per abitudine, essenzialmente, per pigrizia, per rassegnazione. Ma non c’era più complicità, non stavano insieme, non si amavano. “Ed è un sacrilegio- la sua voce si alzò in piedi, sopra le teste degli invitati - è una profanazione, stare insieme se non ci si ama, se non ci si ama più”.

Era notte ma non abbastanza per non lasciare quella gabbia di lacché con gli abiti firmati fin dentro il buco del culo. Ed era piena notte al Guazzabuglio. Ossia c’erano le luci e il fracasso, e un sudore diffuso universale che trasudava dalle fronti degli uomini dai capezzoli delle donne dai fondi delle bottiglie. Ma Dama in Nero non c’era. Però c’era il Cosmico Pirla. Appena lo vide, stravaccato sui cuscini, gli avanzò contro. Aveva due stangone bionde, certamente tedesche, che teneva abbracciate. Più che presentargliele, gliele buttò addosso. Dovevano aver voluto provare il chianti e dovevano essersene imbevute, sì che avevano tanta voglia di giocare con i corpi, ed era piacevole appallottolarsi impantanarsi con uno sconosciuto.

Da sotto il carico di corpi biondi Giacomo restava imperturbabile, guardava altrove. Scorse una coppia attempata e goffa, che si cimentava a passi felpati con le irruenze e le impertinenze della pista. Ne capitavano, di tanto in tanto, di coppie brizzolate, al Guazzabuglio. Che, come si è già detto, più che altro puntava sulla quantità. Quei due erano in vacanza sulla Versilia, sei giorni di mare tutto compreso. Due sedie a sdraio e ombrellone a righe, con sveglia alle sette del mattino e bagnino che finge di guardare il mare e sogna la merenda. Poi, la passeggiata alla sera, il cinema persino. Ma la notte in discoteca non poteva mancare, prima di ripartire. Certo, maestro Carlo aveva avuto un bel daffare, a convincere la sua Ernestina che diceva che non avevano gli abiti adatti, e che poi quelle erano occasioni per giovani. Ma lui si era sforzato di ricordarsene, ma poi aveva concluso che giovane non era stato mai. E così aveva deciso di andarci, alla discoteca dei giovani, perché non si poteva mai sapere, magari gli avrebbero chiesto di parlarne, quando alla stazione finale avrebbe dovuto relazionare su tutta la sua vita. Era un esame duro, i commissari venivano da lontano. E non ti conoscevano, no, non ti avevano mai visto. Soltanto l’angelo custode. A lui lo aveva spiegato la nonna. L’angelo custode ti voleva aiutare, ti voleva bene. Ma, poverino, che poteva, da solo contro tutti? E quindi bisognava essere pronti. Non si sapeva che cosa ti avrebbero chiesto, Sì, di solito volevano sapere se avevi alzato la gonna alle donne, o se avevi messo i ghiaccioli nei calzoni del prete. Ma, metti che c’era qualcuno che provava nostalgia per quelle cose, per le invenzioni della terra. Ecco, magari ti chiedevano com’erano fatte le discoteche nuove. E se tu non sapevi rispondere, deponeva male. Ti prendevano in antipatia, e magari ti davano vent’anni di purgatorio in più. Che eran dolori. Insomma, mastro Carlo la sapeva lunga, un paio di volte in discoteca bisognava proprio andarci.

“ Ma se non lo ami più, perché resti con lui?”.

“ Non è vero che non lo amo più. Isabella. E non è vero nemmeno che lui non mi ama più. Anche se non se ne rende conto. Il fatto è che certi sentimenti, col tempo, arretrano nel nostro corpo. Dalla pelle scendono nella carne. Non sono più visibili. Ma non è vero che non fanno più parte di noi; al contrario, ne siamo impregnati. Però ce ne accorgiamo solo quando poi lo perdiamo il nostro amore. Quando è tardi.”

“ Ma che senso ha, così? Io lo dico per te, perché ti vedo appassire. Non è vero che non te ne frega niente, io ti conosco. Fai le tue cose, ostenti indifferenza. Ma intanto sotto gli occhi lo spii, lo osservi. Ed è una sofferenza inutile, perché lui non si cura di te.”

“ Oh, insomma, noi siamo sposati. E lo siamo da tanti anni. Noi lo abbiamo giurato, capisci, giurato. Non si tratta di uno scherzo, che si possa ritirare indietro quando si vuole. Non si può dire: abbiamo scherzato. La vita non è un gioco. Si fanno delle scelte; e dopo che le hai compiute, diventano degli impegni. Intendo con te stessa. E gli impegni valgono, gli impegni restano. Insomma, Isabella, io posso prendermi delle vacanze, certo posso giocare, posso inventarmi delle storie delle situazioni. Tu del resto le conosci bene, le mie storie. Ma pensa a Mario, pensa pure, se vuoi, ad Attilio Dieni. Oh, io ero infatuata, sì, ma questo fa parte del gioco. Di Attilio te ne ho parlato per un’estate. Con Mario, invece, ci ho scopato. Ma queste cose, contano davvero? Perché vedi, io il giorno dopo ritorno. E con loro, l’idea di viverci insieme non l’ho mai presa in considerazione. No, io riesco a vedermi in casa solo Giacomo. Anche se è un orso. Perché il matrimonio è per sempre.”

“ Ma se neanche più vi parlate!”

“ Se non ci si parla, pazienza, poi ci si tornerà a parlare. La vita è lunga. Una volta che lo si è scelto, di affrontarla insieme, non ci si può tradire. Insieme si sta meglio, anche quando sembra proprio vero il contrario.”

“ Insomma l’idea di vivere senza Giacomo proprio non la prendi in considerazione, Ilaria. Però, vedi, io ti parlo solo per sentito dire, ma accadono cose strane intorno a tuo marito. Si è messo a frequentare l’ambiente dei ragazzi. Forse non vuole accettare l’età che ha. E poi gli gira intorno gente strana, ambigua. Anche droga, a quanto pare.”

“ Tutto quello che vieni a sapere, ti prego di dirmelo, Isabella. Anche i dettagli che ti sembrano più insignificanti. Vedi, io sto cercando di seguire quello che fa, la gente che vede. Ho pregato diversi amici di farlo per me. Poi annoto tutto, e tiro le somme. Però c’è qualcosa di strano, che non capisco, qualcosa di inquietante. Mi hanno parlato di una ragazza dalla pelle bianchissima, dai capelli biondi, che veste sempre di nero. Pare che si veda spesso con lui. Per la verità, però, questo lo so da confidenze che lui, Giacomo, ha fatto ad amici suoi, e che poi sono arrivate fino a me. Di lei, però, nessuno è riuscito a dirmi nulla. Dove abiti, che gente frequenti. Neanche come si chiami. E’ come se apparisse solo in certi frangenti con lui, e poi, prima e dopo, niente, non esistesse. Ma se è davvero una donna che vuole portarmelo via, stai pur certa che io combatterò, tirerò fuori gli artigli. Non consentirò ad una ragazzetta capricciosa vestita alla moda di distruggere la mia vita, la nostra vita. “

Chissà poi perché la cercava a Viareggio, in quella domenica di carnevale. Certo, lì c’era così tanta gente, le probabilità che fosse in quel mucchio erano quantitativamente maggiori che nel resto delle città. Ma solo di poco. C’erano le bancarelle sul lungomare, la cena servita al volo nei piatti di carta. Per poche lire. Giacomo vide tanta gente che faceva ressa per acquistare un panino che per companatico portava in sé una bistecca. Lo acquistò: che sapore poteva avere quella soluzione di un cuore così massiccio e invadente in mezzo a due strisce di pane? Passeggio sul lungo mare, esitò molto prima di addentarlo. Vide dei bambini che affossavano i loro denti in quella polpa sanguinolenta con assoluta naturalezza. Così si fece coraggio, e... ma le labbra proprio non riuscivano a chiudersi su quella carne che sembrava viva, e che il pane non riusciva minimamente a proteggere dagli occhi e dalle narici. Infine chiuse gli occhi, e azzannò. Ebbe la stessa vertigine di quando l’amico a tredici anni gli chiese di prenderglielo nelle mani e massaggiarlo, e lui si chiedeva che cosa fosse, a chi appartenesse, perché si agitasse quella carne viva.

Qua e là gruppi di maschere e trovate meccaniche facevano mucchio. Giacomo si incuneava, e si lasciava andare a spintoni e gomitate, nella speranza di trovarsi fra le braccia... non la vide. Ma la sera era ancora lunga, e poi c’era la notte. Giacomo offriva tutto quel tempo, e pure l’alba umidiccia del giorno dopo se necessario, in cambio di una visione di Dama in Nero. Solo che fu sopraffatto di un pullulare di braccia invadenti di gambe arrembanti. E giù urla, vagiti, sberleffi. Pernacchie nelle orecchie, coriandoli. Quando gli si riaprirono le stelle, li riconobbe: era la banda degli umbri. Ossia Sergio Steri, Dante Follonica detto Vaginite, e Luca Mazza Bollita che il vero cognome non lo ricordava più. Erano davvero felici di aver trovato il Corsini. Perché per loro era una rimpatriata: erano stati compagni di università. E non tutti si erano laureati. Avevano organizzato quel week-end fra soli uomini a Viareggio, dove il Sergio possedeva una casa al mare. E quale fortuna aver ritrovato per caso il Corsini, il FrankZappa del gruppo, quello tutto un po’ di sesso-qualche droga - e tanto tanto rock and roll: insomma la festa era completa. Che carnevale, ragazzi!

Solo che il Corsini non voleva saperne di muoversi da là. Sul lungomare, sul lungomare o lì d’intorno aveva qualche possibilità e tante speranze di incontrare la donna della sua pazzia, ma con quei camionisti dei suoi vecchi compagni sapeva bene cosa lo aspettava, e di percorsi dell’amore e dello struggimento interiore neanche a parlarne. Ma era naturale che i tre non volessero sentir ragioni. Che poi, che ragioni erano? Stare lì a girare senza un appuntamento, a star soli mentre quella di sicuro stava sbrodolando in un cantuccio con qualche ganzo. Che poi, come si chiamava? Non ne conosci il nome? Ma le mutandine, ce le ha pure nere? E i pelini? Biondi?

La casa dello Steri non era cambiata affatto dagli anni dell’università. Vi si rifugiavano i finesettimana, ed era il consueto rituale di mangiare bere a crepapelle fino ad addormentarsi e non capire più nulla fino al pomeriggio della domenica. Quando, poi, si acquattavano tutti insieme sul lettone e alla radiolina sentivano le partite. Dietro l’armadio pesante marrone scuro, che Sergio poteva smuovere ma la mamma no, c’era l’infiocchettatura di poster di donne nude incollati al muro. E anche quella volta ci fu chi chiese a Sergio di scostare l’armadio, e si bearono di vedere che le donne nude stavano ancora là. Sul naso della Laura Antonelli c’era persino quella macchia che loro sapevano e che li faceva ancora sorridere, che era quella punta di sperma che l’aveva centrata quando il MazzaBollita più sbronzo del solito si era preso il membro fra le mani e senza più nessun pudore aveva preso a spremerlo spremerlo finché era scoppiato.

C’era il congelatore che la signora Steri lasciava acceso anche d’inverno, ed era pieno fino all’orlo di polli spennati e pollastrelle e tacchini smunti imbalsamati e cacciagione. Sergio aveva tirato fuori due polli di quelli grossi, e li aveva infilzati con lo spiedo . Il Follonica, invece, era tutto indaffarato nella preparazione della sua enorme gocciolante zuppa di mare, in cui metteva proprio di tutto purché si trattasse di pesce fresco, e poi tanti aromi e ogni cosa aveva la sua giusta cottura guai a sgarrare di cinque minuti, e che il pentolone puzzava quanto le mestruazioni di un’intera quarta ginnasio dalle monache ma che insomma era la sua specialità. A Corsini, invece, non restava che suonare, con la vecchia chitarra acustica che si scordava ogni sei minuti perché aveva il manico incollato. Lui d’altra parte non voleva fare altro, intonò “Lady Jane” e la tirò per venticinque minuti buoni ( e ogni sei minuti gli equilibri sonori debordavano irrimediabilmente fino a trasformarla proprio in qualche altra canzone), e ogni tanto si interrompeva e declamava a chi gli stava vicino le nobili origini e gli intrepidi significati dei brani che eseguiva, ma quello rideva e non capiva; già il bianco delle campagne che Sergio aveva distribuito generosamente a mò di aperitivo rendeva i contorni vaghi sfumava i sapori e anche le tirate più verbose suonavano divertenti.

La cena fu un rimescolio di canti brindii battiti d’ala, con piume che si mescolavano per terra a scheletri di triglia, e la bella compagnia celebrava i bei tempi andati con compatta atmosfera rievocativa. Il Corsini, per la verità, sperava che presto lo lasciassero libero di andare, di tornare al suo romantico peregrinare ad ululare sotto la luna. Ma in realtà non aveva nessuna speranza di liberarsi dagli umbri. Infatti già si era fatta largo impetuosa l’idea di far notte al Verdi, dove dava uno spogliarello Cicciolina. Giacomo, non sapendo come altrimenti arginare quella follia, provò a dire che non aveva denaro. Ma subito si calarono sul tavolo tutte le banconote necessarie, e l’euforia era incontenibile e non ci fu niente da fare, andarono proprio a vedere Cicciolina che si spogliava che faceva un comizio sul sesso che unisce che libera che allontana la guerra. Decisero di andare con le biciclette, e lungo il percorso assai ondeggiante fioccarono scommesse, il Mazza Bollita si giocò cento denari sul fatto che sarebbe riuscito a toccare il sesso a Cicciolina. La quale Cicciolina faceva la sua parte e si spogliava carezzava un serpente infilava di tutto nella sua vagina, ma c’erano anche discreti gorilla tutt’intorno alla sua pedana, sì che di avvicinarla, di toccarla non se ne parlava nemmeno. Lo Steri si beava convinto di aver già vinto la scommessa, Mentre il Follonica si lamentava era quasi in preda ad un attacco di epilessia, diceva: io qui non reggo, o si fa scopare da me oppure impazzisco.

Ma ecco che l’artista dello spogliarello propose il gioco della cabina. C’erano due cabine fra loro comunicanti, ma non interamente: solo all’altezza dei genitali e dei seni. Il pubblico vedeva solo le facce, e poi sentiva le voci super-amplificate. La protagonista giocava sulla timidezza dei galletti, che una volta esposti al pubblico godimento in genere perdono sicurezza e potenza. Ecco, appena Cicciolina propose il gioco, Mazza Bollita - che evidentemente era preparatissimo, sapeva perfettamente quel che accadeva a quel punto dello spettacolo - subito cominciò a gridare Vengo io! Vengo io!, sì che sembrava addirittura una scena preparata; e Mazza Bollita si avventò dalle ultime file in avanti, verso il palco, e gli ultimi passi praticamente li fece sulle teste della calca, calca che ebbra di curiosità lo sospingeva, lo portava di braccio in braccio fin negli artigli della tigre. E la tigre doveva essere alquanto preoccupata di questa presenza così insolitamente pronta a tutto; ma poi, in realtà, Mazza Bollita non fece che dirle paroline, in cabina si squagliò di frasette da Baci Perugina, che nell’iperamplificazione sembravano davvero surreali sussurrate in faccia a Cicciolina mentre cinquecento teste di cazzo tutt’intorno ambivano solo a sborrare dai capelli. Comunque Mazza Bollita allungò la mano e gliela toccò, a Cicciolina, la fighetta candida superprofumata, perché a un certo punto la si sentì che diceva Ma cosa fai? Ah, dove mi tocchi? e altre frasi idonee a mantenere vivo il personaggio e insieme evitare che quel tipo andasse troppo in là; e insomma Mazza Bollita aveva vinto la scommessa, gli altri avrebbero pagato.

Quando infine se ne uscirono e dopo che decine di fuoriserie erano partite via rombando, i nostri eroi impugnarono le loro biciclette, e si avviarono a lunghe falcate nella notte. Stavolta non parlavano più. Più che altro erano tristi, allupati e stanchi. Giacomo pensava ai fatti suoi, del resto non se ne era mai distratto. Mazza Bollita, invece, era un po’ commosso.

La sfilata dei carri ripercorreva i consueti cliché della satira politica, dell’eccesso, dell’obbligo di divertirsi a tutti i costi. Giacomo trovava decadente, e poco credibile, quella situazione di festa totale. Gli passarono davanti gobbi penduli con la faccia di Andreotti e risate autoritarie col faccione di Craxi, in formato cinemascope sui grandi carri in quell’ultimo giorno di carnevale. Cos’altro fare, se non guardarli? Non facevano ridere, d’accordo; ma c’erano i bambini coi palloncini, i nonni che ridevano per loro, i sudori della festa... C’era un carro gravido di colori e di eccessi come gli altri, ma di meno facile lettura. Grondava di facce di boia tombe scheletri fuochi eterni e altre simili amenità, nella cui cartapesta come su tutti gli altri carri si muovevano si prodigavano forme umane, attori, animatori. Ma chi prendeva in giro, a cosa alludeva? Giacomo era rimasto a chiederselo, mentre davanti gli passava una sfilata di donnone danzanti, quando... sì, era lei! Su quel carro c’era la sua donna! Sì, in mezzo ai mostriciattoli. Come aveva fatto a non riconoscerla? Ma era normale: perché era interamente vestita di bianco. E Giacomo non l’aveva mai vista se non in nero. Però quel viso era inconfondibile, non poteva che essere lei.

Doveva raggiungerla, doveva salire sul carro!

Più facile a dirsi che a farsi. C’erano torme di bambini da saltare. Per non travolgerli, deviò verso destra. Ma si trovò innanzi tutta un’ala di folla. Deviò ancora, e trovò un varco: da lì, tutto di corsa, e infine avrebbe affiancato il carro. Ma un soldato, o uno vestito da soldato, lo fronteggiò e gli offrì una sciabola, dicendogli che lo sfidava a duello. Giacomo gli disse gentile che non aveva tempo, che si sarebbe fatto un’altra volta, e lo scansò. Ma quello non sentì ragioni, e gli menò in testa una sciabolata, che era di plastica ma pure faceva alquanto irritare. Sì che Giacomo gli sfilò l’altra sciabola, e partì fra i due una singolar tenzone. Che fece capannello intorno. Il soldato tirava di brutto, a valanga, puntava tutto sulla forza. Giacomo, invece, sciabolava di abilità, cercava di evitare l’avversario, coglierlo in fallo e poi colpire. Ma naturalmente quella non era una prova di scherma, quello era il carnevale, e non c’era un giudice che fischiava e nessun colpo era proibito. E poi, Giacomo si rammentò di quel che davvero gli importava; allora lasciò che l’energumeno gli abbattesse la sciabola, gli sorrise, si inchinò e sgusciò via, lasciando deluso il capannello che aveva deciso di schierarsi con lui ch’era il più debole.

E allora, da qui...no, forse è meglio da sotto, e lo prendo all’incontrario. C’erano spesso cordoni di danzanti che lo coinvolgevano e lo trascinavano, altri che a stento lui evitava, e uova marce per terra da evitare e cornetti e girandole. Coppe di seno di donna, ogni tanto, fra le mani; uomini brizzolati che agitavano l’ombrello, vecchi che inseguivano il cappello e gli incespicavano sui piedi. Ecco i carri che si voltavano. Il primo, il secondo... niente. Finì in un bar. C’era un cieco che gli vendette ad ogni costo un biglietto della lotteria. Quando Giacomo si sganciò da lui, quello tolse gli occhiali scuri e gli mostrò ridendo che non era cieco. E poi, visto che Giacomo indifferente se ne correva per la sua strada, gli urlò dietro che quello che aveva acquistato non era neanche un biglietto, che non c’era nessuna lotteria. Due facce di mostri gli si pararono davanti. Uno aveva un incavo al posto di un occhio.

L’altro aveva sul cranio nudo un grappolo di putrescenze di bubboni orribili. Cominciava a far buio. Qualcuno gli vomitò addosso un tritato di gamberetti. Una donna gli rideva sguaiata nelle orecchie. Gli altri carri, presto... Un bambino con una pistola ad acqua gli venne incontro, lo puntò, cominciò a inondarlo. Giacomo frettoloso lo fece da parte. E quello gli si parò di nuovo innanzi, col suo spruzzo di liquido colorato. Stavolta Giacomo perse la pazienza, gli girò nelle mani la pistola, la infilò nella bocca del bambino, e sparò, sparò, sparò. Successe un putiferio. Il bambino quasi soffocava, con quella poltiglia in bocca. Accorsero i genitori, accorsero altri genitori. Tutti a inveire contro l’uomo cattivo. Di cui qualcuno prese le difese, e finì a parapiglia. Spingi che ti spingi, arrivarono le guardie. Una donna urlava: arrestatelo, arrestatelo! Ma le guardie si limitarono a prenderlo a braccetto, e a spingerlo fuori dal carnevale, fuori dalle transenne , fuori dal corso, fuori dalla festa.

Dopo un po’, si mise a correre. Lungo le stradine interne. Fino in fondo, fino all’altro capo di Viareggio. Per rientrare nella festa dall’altro ingresso. Ma quei diavoli, chissà come, avevano già dato istruzioni. Anche all’altro ingresso sapevano. Non lo fecero entrare, si rifiutarono di prendere in considerazione quei brandelli di biglietto che lui agitava loro sotto il muso.

Alla fine risolse di scendere sulla spiaggia. Aggirare i controlli da lì? La rete di protezione del carnevale si protendeva fin nelle prime onde. Ma ormai era buio. Si fece coraggio. L’acqua era gelida. Nuotò, fino ad aggirare la ringhiera. Decise, per evitare sorprese, di addentrarsi un bel po’ nell’area della festa, via mare, prima di tornare a riva.

Quando, inzuppato fradicio infreddolito e col morale sotto i piedi uscì fuori dalle acque, nel mare si accesero i fuochi.

Era tradizione che i fuochi d’artificio chiudessero la festa. Ce n’erano di tanti colori. I giochi, in realtà, si ripetevano; ma Giacomo non seguiva il loro ordine, e così sembravano sempre nuovi, sempre diversi. Giacomo sedette sul bagnasciuga a guardarli. Anche se era molto triste.

Alla fine della spiaggia, c’erano migliaia di persone che si concentravano a guardare i fuochi, il cielo e il mare. Certo molti dovevano stare a chiedersi chi era, cosa ci faceva, quel pulcino inzuppato sotto le stelle. E Giacomo si sentiva osservato e stupido, e gocciolava tutto e non gliene importava più niente e insomma gli veniva quasi da piangere.

Fu allora che vide Dama in Nero che scendeva lungo la spiaggia, verso di lui. Era tutta vestita di bianco. Come una sposa. La sua carnagione così chiara quasi svaniva in quell’insolito vestito.

Si guardarono. Si baciarono. Per Giacomo fu una strana sensazione; fu come se baciasse l’aria. Però sentì che era stregato, che quella donna lo possedeva interamente.

Poi, tornò a casa. Sfilò la chitarra dal chiodo alla parete, tirò fuori il fodero impolverato dal ripostiglio, ce la infilò dentro. Tirò via la valigia, quella più grande. Prese ad attraversare a passi rapidi la casa, e a sfilare le sue cose. Quelle che aveva deciso di non lasciare. Senza dir nulla, non ce n’era bisogno. Aveva dipinto sulle labbra un sorriso febbrile un po’ cinico, vendicativo. Attraversò gli album di fotografie, e ne tirò via qualche foto, solo qualcuna. Di passaggio, prese il suo narghilé che era diventato un soprammobile in salotto, lo buttò nella valigia. Prese pure la coppa che tanti anni prima aveva vinto; dovette sgomberarla di biglie e matite e aghi per cucire che vi erano stati ammassati dentro. Poi due vestiti, qualche libro. La scatola dei giravite e delle pinze, quelli che si erano sempre divertiti a spostargli e che lui poi non trovava mai.

Ilaria rimaneva ad osservarlo, lo seguiva, lo spiava. Senza parlare. Seguiva quelle immagini materializzate, quegli oggetti, i segni di tanti anni trascorsi insieme. Le era salito un groppo in gola, perché aveva colto che quegli oggetti, al passaggio di lui scoloravano. Stavano scomparendo. Come le foto dei loro anni di matrimonio, in cui l’immagine di lui spariva. Come il suo bicchiere che si decomponeva, come il suo scrittoio che si accartocciava come le foglie d’autunno. Come il sacco di panni da lavare, che si sgonfiava. Era insopportabile, quella pena: perché anche i suoi giorni, gli anni passati insieme si stavano sgretolando, si andavano decomponendo al passaggio di lui che impavido li travolgeva; e lui non capiva, lui non se ne avvedeva.

In quei giorni Ilaria aveva continuato le sue indagini, i suoi pedinamenti. Davanti a sé, sul tavolo della cucina, aveva sparso una serie di fogli. Su cui aveva annotato tutto. E aveva tracciato percorsi, cifre, corrispondenze. Per capire, per scoprire la verità. Perché troppo nebbiosi erano stati quegli eventi che allora già si stavano consumando, che glielo portavano via.

Aggiunse una coordinata che fino allora non aveva collegato. Gli ultimi giorni di Roberto. La comparsa di lei, in quei giorni. Da dove veniva? Perché tornava? Ma certo, Roberto si era invaghito di lei. E ora, Giacomo? Ma chi era?

Ilaria si alzò. Infilò un soprabito, corse a inseguire Giacomo, che era già uscito. Ormai era tutto chiaro. Lo sentiva, lo capiva. Doveva fare qualcosa. Doveva salvarlo. Ecco che lo inseguiva. Sì, tutto chiaro... ma tutto così assurdo. Solo lei sapeva, solo lei poteva salvarlo; ma lei, proprio, non poteva farlo in alcun modo. Si fermò ai bordi della strada, a lasciar sfilare la macchina davanti a lei. In macchina a fianco a lui, che sfrecciava, vide solo aria. E lui rideva, lontano.

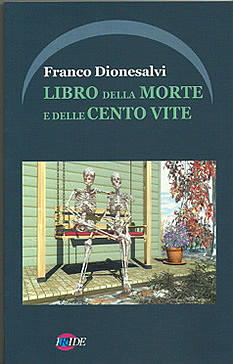

Ma come avrebbe potuto dirglielo? Come avrebbe potuto dirglielo che la Dama in Nero era la Morte?